[동양사]부처 이마의 점? 표식?에 대해

부처 동상이나 석상에 보면 이마에 둥근 것이 있는 것을 보았을 것이다.

'아... 부처 이마에 점이 있었나 보다' 이렇게 생각할 수 있는데, 그렇지 않다.

바로 인도의 전통적 표식이다.

인도에 대해서 좀 아는 사람이라면 여자들이 이마에 빨간 점을 하고 있는 것을 기억할것이다.

산스크리트어로 빈디(bindi), 빈두(bindu)라고 하는데, '작은 물방울', '점'이라는 의미이다.

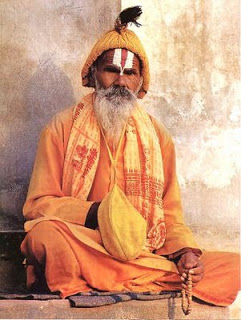

기혼여성만 하고 다니는 것으로 알고 있지만 인도에서는 남자들도 많이 하고 다닌다고 한다.

부처가 태어났을 때에는 인도 전통종교가 힌두교의 전신인 브라만교였으니 부처 역시 평생에 이마에 저런 표식을 하고 다녔다고 보여진다.

남자가 이마에 표식을 할 때에는 틸락( tilak)이라고 한다.

산스크리스트어로 '표식'(mark)이라는 의미이다.

요즘에는 틸락의 디자인이 세련되고 다양하게 변한 것 같다.

틸락의 색상에는 의미가 있다.

인도에서는 4개의 카스트계급이 있어서 이 카스트마다 서로 다른 색깔로 틸락을 그렸기 때문이다.

검은 색상은 최하층인 수드라(천민)를 의미한다. 검은 색은 봉사를 뜻한다.

붉은 색은 크샤트리아(전사)를 의미한다. 빨간색은 알다시피 투지, 용기를 상징한다.

하얀색은 성직자인 브라만을 의미한다. 하얀색의 의미는 순결이다.

브라만의 틸락은 숭배하는 신에 따라 형태가 달라진다.

힌두교의 파괴의 신 시바를 숭배하는 사람들은 저렇게 3줄로 그어놓고,

힌두교의 비시누 신을 숭배하는 사람들은 U 자 형태로 그리게 된다.

힌두교의 여신 숭배자들은 붉은 점을 바른다.

힌두교는 다신교이기 때문에 한 사람이 여러 신을 동시에 섬기기도 한다.

불교가 급속히 확장된 데에는 인도에서 굽타 왕조가 인도를 통일하면서 대제국을 형성했기 때문이다.

너무 많은 군인들을 죽였기에 왕이 불교에 심취하게 되고, 불교를 적극 전파하게 되었다고 한다.

불교는 태국을 지나 중국에 전해졌고, 북위를 통해 고구려, 신라, 백제에도 전파가 되었다.

이 과정에서 불교는 토착화 과정을 거치면서 성격이 많이 변하게 된다.

'미륵사상'이 지배자인 '왕'과 결부되어 '짐이 곧 미륵이니라' 하는 왕권강화의 수단이 되었기에 귀족이나 씨족국가였던 고대 국가에서 중앙집권체제를 강화하기 위해 왕들이 불교를 받아들이고 보급에 적극성을 띈 것이다.

북위로부터 전파받은 북방불교는 원래 '경전'을 중시하는 불교라 강화도에서 40년간 경전만 목각으로 파고 있었는데, 조선때 불교가 명맥이 끊기고, 일제시대에 일본 불교가 한국에서 불교를 다시 보급하면서 한국 불교도 '선'을 중시하는 남방불교가 되어 버렸다.

인도에서는 힌두교에서 부처를 비슈느 신의 화신 정도로 취급하고 있으니 그나마 한국은 사정이 나은 편이다.

'5분 재미있는 역사 상식 > 5분 재미있는 세계사 상식' 카테고리의 다른 글

| [중국사] 중국 최고의 풍운아 ‘오자서’와 오월쟁패 (0) | 2020.02.26 |

|---|---|

| [유럽사]로마황제 칼리굴라 (0) | 2020.02.25 |

| [해전사]태평양 전쟁의 판도를 뒤바꾼 운명의 5분, 미드웨이 해전 (0) | 2020.02.24 |

| [해전사]2차 대전 일본 최고의 수훈함, 쇼카쿠급 항공모함 쇼카쿠와 즈이카쿠 (0) | 2020.01.18 |

| [해전사]허무하게 침몰한 일본의 희망, 항공모함 시나노 (0) | 2020.01.17 |