[조선시대]조선시대의 군사 무기

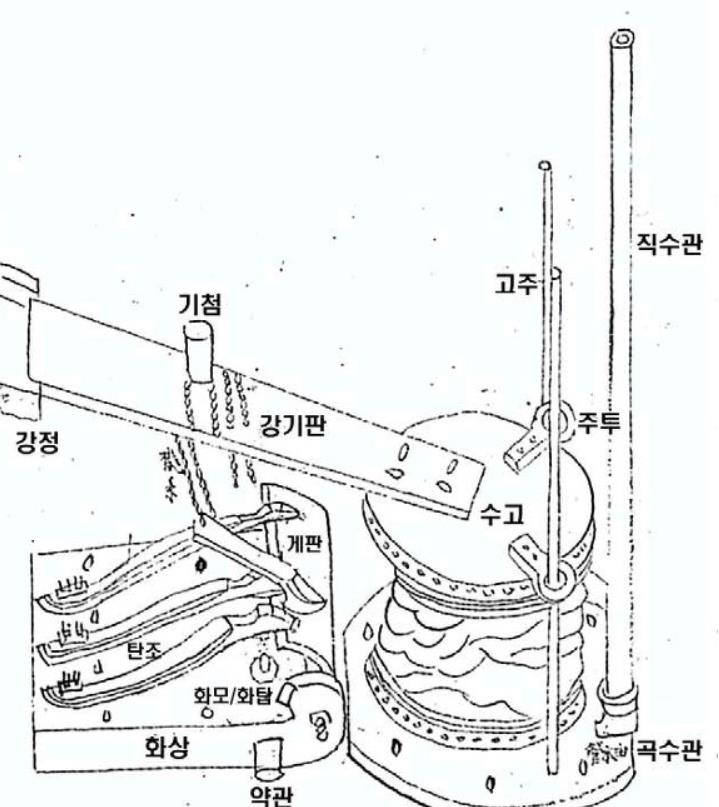

1. 수뢰포(고종 4년) : 해상 기뢰

고종 때 훈련대장 신헌이 개발한 수뢰포(수중 기뢰)인데, 한강 노량진 어귀에서 대원군이 보는 앞에서 시험해보았다고 한다.

수뢰포를 배 밑에 개설하고 발사 장치를 누르자, 강 가운데 떠 있던 조그만 배가 수뢰포에 맞고 10여 길(성인 키의 10여 배)이나 솟구쳤다고 한다.

그러나 이 광경을 보고 있었던 고위 관료 중 누구는 "작은 배는 그렇다 쳐도, 큰 배는 어찌 부술 것인가?"라며 비웃었다고 했다.

2. 육상 지뢰포(인조 3년)

후금(청)과의 군사적 위협이 가중되는 상황에서 인조 초기에 많은 군사 무기가 개발되었다.

그 중 지뢰포가 있었다.

정묘호란 때 선천 전투에서 관군이 땅 속에 묻어 사용했는데, 후금군 기병이 밟자 화약이 연달아 터지면서 말과 사람이 솟구쳤다고 한다. 이때 선봉에 있었던 10명의 후금군 기병이 폭사하여 사망했다.

3. 면제배갑(고종 4년)

면제배갑은 13겹의 면복을 겹쳐 방탄용으로 만들었는데, 방탄 효과 자체는 있었으나, 무겁고 땀과 습기로 활동하는 데 실용성이 없었다.

4. 편곤(임진왜란 때 도입)

18세기 조선 지방군 366,000명 중 기병대가 42,000명에 달했는데, 병자호란 이후에 청나라를 가상 적국으로 상정하고 지나친 군비 확장이 지속되고 있었다.

무리하게 재정을 투자하면서까지 기병을 양성했는데, 조선은 편곤 기병을 대대적으로 늘리는 기염을 토한다.

농업 국가 조선에서는 농사 때 도리깨를 많이 사용했는데, 편곤이랑 사용법이 비슷해 숙달하기 쉬웠다고 한다.

이괄의 난 때 반란군의 군사적 성공에도 "잘 훈련된 700명의 편곤 기병"이 있었다고 한다.

5. 천보총(영조 때 박영준 개발)

영조 때 박영준이 개발한 총으로, 사거리가 1천 보에 달한다고 하여 천보총이라 불렸다.

조선 후기에는 조총의 대량 생산이 가능해졌는데, 박제가 선생도 "우리나라의 화약 기술은 동아시아 으뜸이다"라고 평할 정도였다.

조선 후기에는 민간에서도 조총이 자유롭게 판매되어 사회적 문제가 되었다.

조선에 대한 고증으로 유명한 한성별곡이라는 사극에서 등장하기도 한다.

6. 비격진천뢰(선조 때 이장손)

선조는 자신이 직접 조총을 만들 정도로 화약 무기에 관심이 많았는데, 이 당시 화포장 이장손이 정부의 지원 속에 비격진천뢰를 만들었다. 그리고 이게 실전에서 널리 사용되었다.

경상도 절도사 박진이 이끈 1만의 조선군은 경주성을 공격했다. 이때 절도사 박진이 비격진천뢰를 경주성 안으로 던졌는데, 왜군은 공인 줄 알고 이리저리 발로 차고 만졌다고 하네?

그 결과...

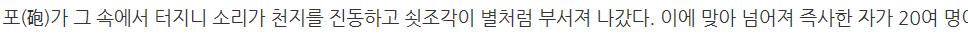

비격진천뢰가 굉음을 울리며 그 안에서 쇳조각이 별처럼 부서져 사방으로 튀었으며, 이에 왜군 20여 명이 즉사했고, 이 기세를 타고 1만의 조선군이 경주성을 공격해 함락해버린다.

병자호란 때 남한산성에서는 4만 정의 조총과 함께 350개의 비격진천뢰가 있었다. 청군이 성벽을 오르면 조선군이 던져 폭사시켰는데, 청군 입장에서는 도무지 넘을 수 없었다고 한다.

당시 조선군은 청군 홍이포 진지까지 대포로 저격해 폭사시켰다고 할 정도(청군 장수 3명 사살)였다. 하지만 식량 부족으로 인조는 굴욕을 맛보게 된다.

7. 당파(삼지창)

당파(삼지창)는 사극에서 지나치게 많이 볼 수 있는데, 이게 조선 전기에는 사용되지 않고, 중후기에 널리 사용되었다.

근데 사실 후기에는 조선군 80% 이상이 조총으로 무장해서 삼지창을 든 조선군은 거의 찾아보기 힘들었다.

조선 시대 두석린 투구 보면 끝에 삼지창 모양으로 되어 있다.

8. 신기전

조선 시대에 화살을 연달아 쏠 수 있게 만든 장치이다.

신기전 이게 명중률이나 살상력은 솔직히 그리 높은 것 같지 않고, 조선에서도 여진족 토벌할 때 놀래키거나 수군에서 신호용으로 사용했다고 한다.

그리고 신기전 종류도 다양했다.

세종~문종 때 활발히 연구되었던 병기인데, 세조가 집권하면서 이시애의 난 이후 화약 무기 개발을 금지시켜버린다.

조선 전기 중앙군, 총통수(태종 때 1만 명까지 확대)

세종 대왕의 아버지인 태종이 만든 총통위 1만 명을 세조가 깔끔하게 폐지해버린다.

당시 군사 개혁에 관심이 많았던 양성지가 "총통위는 우리나라 보병 중에서 정예한데, 지금 성상께서 폐지시키니 도무지 이해할 수 없습니다."라고 할 정도로 당시 비판이 많았다고 한다.

9. 조선 시대 화포

화포에 대한 대충의 내력을 말해보면, 태종 때 정부의 지원 속에 발달한다.

화약 무기의 주원료인 염초가 태종 초기에 고작 10근도 안 됐는데, 태종의 지원으로 최해산(최무선의 아들)이 7천 근까지 늘리게 된다.

그리고 세종과 문종 때 신기전의 개발 등 화포의 개발이 대대적으로 이루어지며, 세조가 잠시 중단했다가 명종 때 다시 개발되기 시작한다. 판옥선 역시 명종 때 만들어진다.

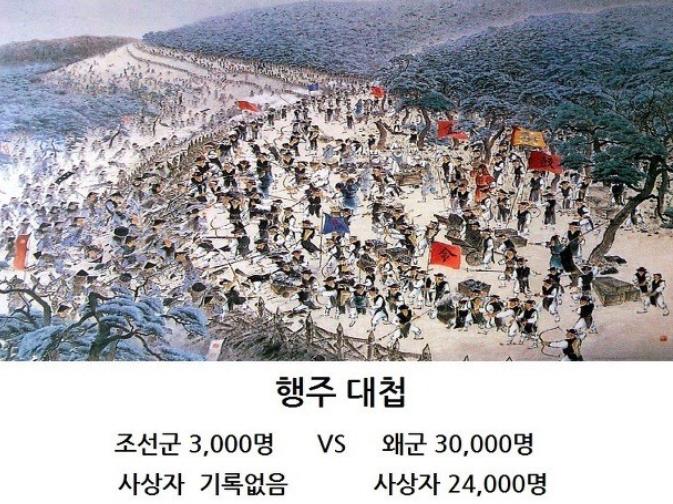

행주 대첩에 돌멩이 날라서 이겼다고 하는데, 돌멩이 날라서 백성들이 도와주어 많은 도움이 되었다고 한다. 하지만, 사실 조선이 이때 대중발화, 소통총, 화차 등 화력을 동원해서 이긴거다.

당시 왜군 총사령관이었던 우키타 히데이에가 중상을 입어 왜군이 업어서 이송할 정도로 꽤나 격렬했다

이후 선조 때 화약 무기가 크게 발달했고, 노토 부락 토벌 때 포수의 활약으로 1만여 명의 여진족을 사살한다.

물론 이때 동원된 조선군 기병 5천의 활약도 없다고 부정할 수 없다.

선조가 말년에 염초 20만 근 비축하고 조총 만들어서 보관하는 등 나름 반성하고 노력한 듯한 모습을 보여준다.

광해가 청기와로 궁궐 짓는다고 선조가 비축한 염초 다 빼돌려서 궁궐 공사에 동원하고, 강화도나 남한산성 등 군량미 등 군수 물자까지 다 동원했다.

인조가 즉위할 때 변방 곳곳에서 무기가 없다고 보고하자, 인조가 "아니 무기 없는 게 말이 되냐?"

신하들이 "폐조(광해군) 때 궁궐 짓는다고 대부분 사용했습니다."라고 고한다.

10. 사인검

사인검은 주술용 검으로, 조선 태조 때부터 제작되기 시작했다.

조선 시대에는 변방으로 출정하는 장수들에게 이 검을 하사했다. 이는 왕이 그 장수를 신뢰한다는 뜻이었고, 그 검에는 '변방에서의 생사 여탈권'까지 들어가 있었다.

임금의 권한을 대리해서 전쟁터에서 군율을 어기는 병사들의 목숨을 관장하게 한 것이다.

실제로 부원수 이괄이 후금(청)을 막기 위해 1만 5천여 명의 군대를 이끌고 서쪽 변방으로 떠나기 전, 인조는 직접 융복(임금이 입는 군복)을 입고 군대를 사열했다.

그리고 이괄에게 이 검을 하사하고 이괄이 타고 있던 수레까지 친히 밀어주었지만, 이괄의 난은 예측 못했지

현대 대한민국에서도 장성급 진급 대상자나 인사 발령을 받은 장성급에게 조선 시대 사인검을 하사한다.

11. 환도(조선 시대 도검)

환도는 조선 시대를 대표하는 검이라 할 수 있겠다.

문종 때 환도 길이를 정해졌는데, 보병용은 73.63cm(칼날 길이 53.63cm), 기병용은 65.6cm(칼날 길이 49.6cm)로 정해졌다.

근데 이게 실전에서는 잘 쓰이지 않았고, 주로 호신용으로 쓰였다.

조선이 사수(활)로 유명하지만, 사수들도 환도를 패용했다고 한다.

근데 문제는 검을 쓸 줄 모른다는 것이었다. 이게 문제가 되어 나중에는 왜변이나 왜란 때 왜군의 검날에 도륙당하는데,조선군이 조총과 활을 다 쏘다가 왜군이 접근하면 도망갔다고 한다.

일단 일본도에 비해서도 칼날 길이가 짧아서 전투에 그닥 효용이 없을 것 같으며, 사실 조선군이 백병전을 주로 하는 병종이 없었느냐? 하면 아니다.

조선 전기에는 '팽배'라는 방패와 환도로 중무장한 중보병이 있었다.

얘들은 어떻게 싸웠냐면.

조선 전기의 중앙군은 '5위' 체제였는데, 5위가 진형을 형성하면 다음과 같다.

팽배수가 최일선에 있다가, 적이 접근하면 창을 던진다.(투창)

그리고 환도와 방패로 최일선에서 적과 교전한다.(방패로 아군 보호)

팽배수의 입대 조건은 일단 방패를 들어야 해서, 또 중무장을 해야 해서, 힘이 좋아야 했다.

근데 세조 시절 팽배수가 힘이 좋다고 얘들을 공사나 노역에 동원하기 시작한다.

그리고 팽배수 인원 1만 명에서 절반을 감축된다.

이 관행 때문에 팽배수가 천시되고, 나중에는 조선에서 백병전을 전문으로 감당하는 인력이 없어지게 될 정도였다.

참고로 조선 전기에 창병이었던 '창수'가 있었는데(3m 창으로 무장), 세조 때 창수마저 천시된다.

참고로 대중매체 이야기와는 다르게, 임진왜란 때 왜군이 조총뿐만 아니라 창 위주로도 선전했다.

12. 해골선

1740년(영조 16) 전라도 수군 절도사 전운상이 개발한 특수 군선이라고 한다. 그 해골이 아니고 '바다매'라고 한다.

1817년(순조 17)에는 전라 우수영에 1척, 황해두 수영에 1척이 배치된 것 말곤 특별한 기록이 없다.

命統營及諸道水營造海鶻船。 時, 全羅左水使田雲祥造海鶻船, 體小而輕疾, 無畏風之慮。 在魯請令統營及諸水營依其制造之, 從之。

-《조선왕조실록》 영조 52권, 16년 윤6월 18일

在魯曰, 此卽全羅左水使田雲祥狀啓也。 以新造海鶻船, 體小而輕疾, 無畏風之慮, 使統營及諸道水營兵船, 隨其限滿, 以此船樣, 折半措置事爲請矣。 觀其制樣, 似爲便益。 令統營及諸道水營, 待其兵船限滿, 各先造一隻以試之, 果爲便好, 則加造亦無妨, 以此, 分付, 何如? 上曰, 田雲祥爲國事之意可嘉, 令統營及諸水營, 各造一隻, 試之, 可也。

-《승정원일기》 영조 16년 윤6월 18일

당대 사람들도 실용성이 없다고 인정한다.

편전도 있긴 한데, 최종병기 활로 대체한다.

'5분 재미있는 역사 상식 > 5분 재미있는 한국사 상식' 카테고리의 다른 글

| [조선시대]아버지에게 죽은 조선의 비운의 왕자 복성군 (1) | 2019.07.25 |

|---|---|

| [근현대사]아이들에게 인권을, 소파 방정환 선생님 (0) | 2019.07.25 |

| [조선시대]조선 최정예 북방군을 이끈 장군의 반란, 이괄의 난(4편 完) (0) | 2019.07.24 |

| [조선시대]조선 최정예 북방군을 이끈 장군의 반란, 이괄의 난(3편) (0) | 2019.07.24 |

| [조선시대]조선시대 천민 흙수저에서 장군까지 오른 한 남자 (0) | 2019.07.24 |